前回の講座では、WEBサイトの設計図となる「ページ構成」について解説しました。

そこで今回の講座では、ページをどのようなレイアウトで配置すればよいか、デザインの基礎についてわかりやすく解説していきます。

自社のホームページを立ち上げたいけれど、「見た目(デザイン)」や「配置(レイアウト)」については、どこから手をつけていいか分からない…。多くの経営者が、そう感じていらっしゃるのではないでしょうか。

ホームページ制作における「レイアウト」とは、単に文字や画像をきれいに並べる作業ではありません。ホームページを訪れてくれたお客さまに、伝えたい情報を分かりやすく届け、行動へと導くための大切な「設計図」です。

優れたホームページとは、見た目が美しい芸術品ではなく、お問い合わせや購入といった事業の成果(これをWEB用語で「コンバージョン」と呼びます)を生み出すための、いわば「インターネット上の営業装置」と言えるでしょう。

だからこそ、デザインに着手する前に、お客さまが迷わず目的の情報にたどり着ける「分かりやすさ」を徹底的に考える必要があります。

【この記事で分かること】

本記事を読めば、成果につながるホームページを作成するためのデザインの基礎的な考え方が掴めます。

- 成果を出すサイト設計に欠かせない「デザイン前の3つの準備」

- ホームページを構成する「基本的なパーツ」とその役割

- 訪問者に「分かりやすい」と感じさせるデザインの4つの基本原則

- 自社の目的に合った最適な「レイアウト」の選び方

この記事では、「ホームページのレイアウトって何?」という基本から、ビジネスの成果に繋げるための具体的な考え方まで、専門用語を極力使わずに一つひとつ丁寧に解説します。

失敗しないホームページデザインの準備|目的とターゲットを決める3つの手順

ホームページ制作というと、つい見た目のデザインから考えたくなりますが、それが失敗のもとになることも少なくありません。

「お問い合わせの増加」「商品の購入」「資料請求」など、ビジネスの成長に直接つながる、お客さまの具体的な行動を生み出すためには、デザイン作業に入る前に、ホームページの土台となる「目的」「ターゲット」「伝えるべき情報」の3点を明確に決めておくことが、何よりも重要です。

これまでの講座で説明した内容と重なりますので、ここでは、特に大切な3つのポイントを簡単におさらいしましょう。

1. ゴール(目的)設定:お問い合わせ数などの「成果」を数値化する

最初に、そのホームページで「何を達成したいのか」というゴールを、はっきりと決めることがスタートです。

例えば「お問い合わせを月に30件獲得する」のように、具体的な数値で設定するのがポイントでしたね。これにより、デザインの方向性が定まり、公開後に「目標が達成できたかどうか」を正しく評価できるようになります。

2. ターゲット設定:理想の顧客像(ペルソナ)を具体的に描く

次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲット像を具体的に描いていきます。

年齢や性別だけでなく、そのお客さまが抱える悩みや、普段ホームページを閲覧する際に使うデバイス(PCかスマホか)まで深く掘り下げましょう。たったひとりの理想的なお客さま像(=ペルソナ)を思い描くことが、心に響くデザインに役立ちます。

3. コンテンツの優先順位:ユーザーが求める情報を整理・配置する

ゴールとターゲットが決まれば、おのずと「何を伝えるべきか」が見えてきます。

ターゲットの課題解決に役立つ情報(サービス紹介、導入事例、料金表など)をすべて洗い出してください。そして、その中で「何をいちばんに見てほしいか」という優先順位を付けていくことで、情報の配置(レイアウト)に迷わなくなります。

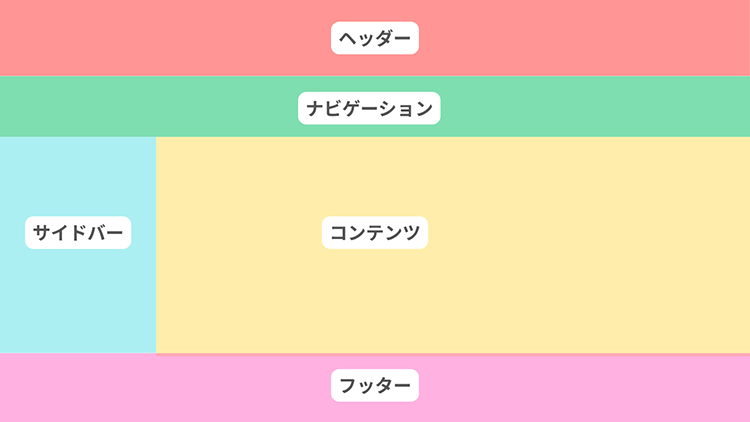

ホームページの基本構成と各パーツの役割|ヘッダー・ナビゲーション・フッター

- ヘッダー:サイトの入口と顔

- ナビゲーション:迷子にさせないための道案内

- コンテンツ:サイトのメインとなる情報

- サイドバー:雑誌の「目次」や「関連記事」のようなもの

- フッター:信頼感を与えるサイトの最下部

ホームページは、上記の5つの基本パーツで構成されています。

ホームページを訪れたお客さまが目的の情報をスムーズに見つけ、快適に利用できるレイアウトは、これらのパーツから成り立っています。

それぞれのパーツが持つ役割を理解し、適切に配置することが、成果につながるホームページ制作の第一歩です。

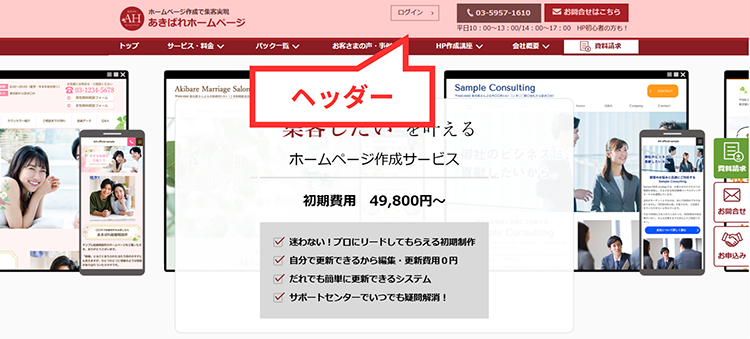

ヘッダーの役割:サイトの「顔」としてブランドと導線を確保する

ヘッダーは、ホームページのすべてのページで最上部に表示されるパーツです。

企業のロゴや、お客さまに伝えたいメッセージを凝縮したキャッチコピー、電話番号や問い合わせページへのリンクボタンなどを配置します。

お客さまがサイトを訪れた際に最初に目にする「顔」としての役割を持ち、サイト全体のブランドイメージを決定づけます。また、どのページからも重要な情報へすぐにアクセスできる導線を確保する、ナビゲーターとしての機能も果たします。

ナビゲーション(グローバルナビ):迷わせないための道案内

ナビゲーションは、ヘッダーの直下などに設置される、主要なページへのリンクをまとめた案内メニューです。「サービス一覧」「料金」「会社概要」「お客さまの声」といった項目が並んでいるのが一般的です。

お客さまがサイト内で迷子になることなく、目的の情報へ素早くたどりつけるように手助けする「道案内」の役割を担います。

特に、サイト内のすべてのページに共通して表示される主要なナビゲーションは「グローバルナビゲーション」と呼ばれ、お客さまの利便性を大きく左右する重要なパーツです。

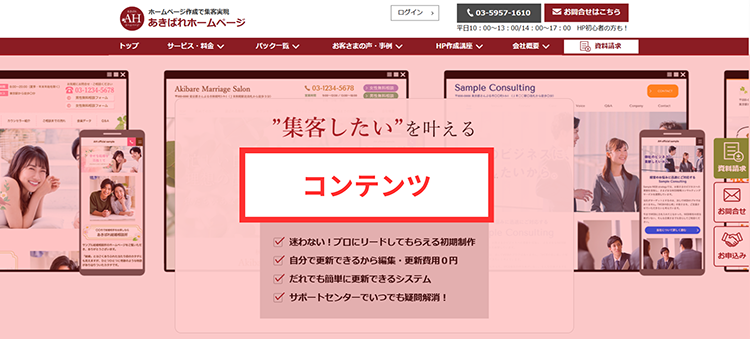

コンテンツ:検索ユーザーの疑問に答える質の高い情報

コンテンツは、そのページでお客さまに最も伝えたい中心的な情報部分です。例えば、サービス紹介ページであればその具体的な説明文や画像、ブログであれば記事の本文がこれにあたります。

お客さまが検索エンジンなどを経由してあなたのサイトを訪れるのは、このコンテンツに掲載されている情報を求めているためです。お客さまの疑問やニーズに的確に応える、質の高いコンテンツを作成することがホームページの価値そのものを決定づけます。

サイドバー:回遊性を高める「目次」エリア(スマホでは非表示も)

サイドバーとは、ホームページの本文の横にあるスペースのことです。

雑誌で例えるなら、メインの特集記事の横に「今月の注目記事」や「関連情報」が載っているコーナーと同じ役割です。

ここには、ブログのテーマ一覧(カテゴリ)や新着記事の紹介、広告などが置かれています。記事を一つ読み終えた人が「へぇ、この記事も面白そうだな」「これも読んでみよう」と、サイト内の他のページも見てくれるように案内するのがサイドバーの目的です。

このように、サイトの中をあちこち巡り、長く楽しんでもらうことを「回遊性(かいゆうせい)を高める」と言います。

ただ、最近はパソコンよりもスマートフォンでホームページを見る人がほとんどです。

スマホの小さな画面では、横にサイドバーがあると少し窮屈に見えてしまいます。そのため、最近はサイドバーをなくし、本文だけを上から下へスッキリと読めるデザイン(ワンカラムデザイン)のサイトも増えています。

フッター:会社概要や連絡先を明記し「信頼感」を作る

フッターは、ホームページの最下部に位置するパーツです。ここには、会社概要、サイトマップ、プライバシーポリシー、お問い合わせ先、著作権表示(コピーライト)など、補足的でありながらも重要な情報を掲載します。

派手さはありませんが、これらの情報がきちんと整理されていることで、サイト全体の信頼性が向上し、お客さまに安心感を与えるという大切な役割を持っています。

素人でもプロっぽく見える!デザインの4大原則と視線誘導の法則

情報をただ並べるだけでは、お客さまには意図が伝わりません。見やすく、成果につながるレイアウトを作成するためには、デザインの基本的な原則を意識することが不可欠です。

デザインの4大原則(近接・整列・強弱・反復)で見やすさを劇的改善

優れたデザインに共通する「4大原則」を取り入れることで、ホームページは格段に見やすく、プロフェッショナルな印象になります。

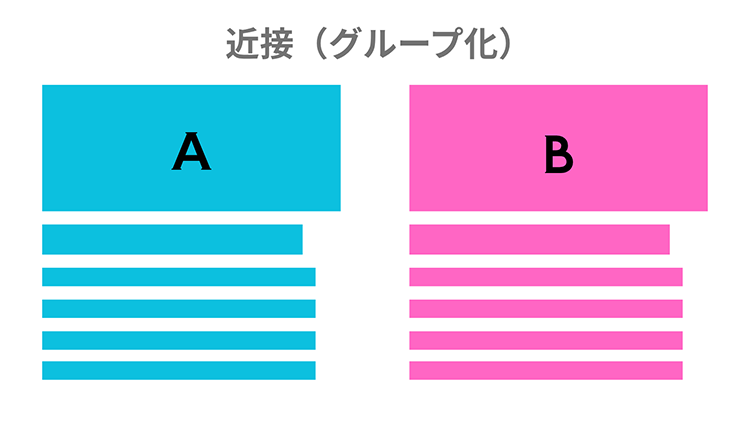

1. 近接(グループ化)

関連する情報(例:商品写真とその説明文)は近くにまとめて配置します。これにより、お客さまは各情報のかたまりを直感的に理解できます。

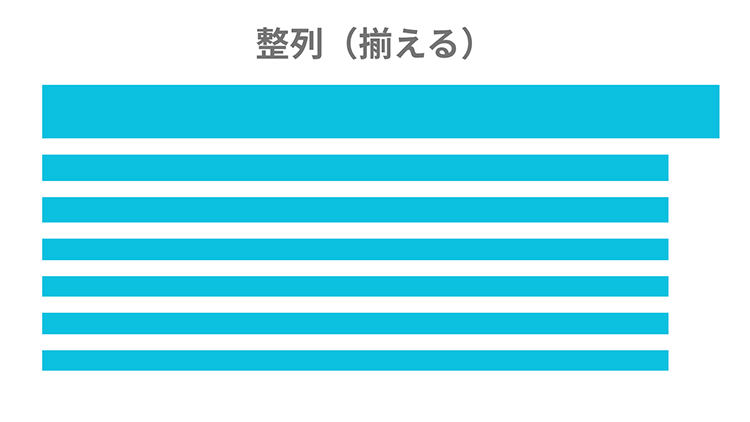

2. 整列(揃える)

テキストの左端や画像の中心など、目に見えない線で要素を揃えて配置します。情報が整理され、ページ全体に統一感と安定感が生まれます。

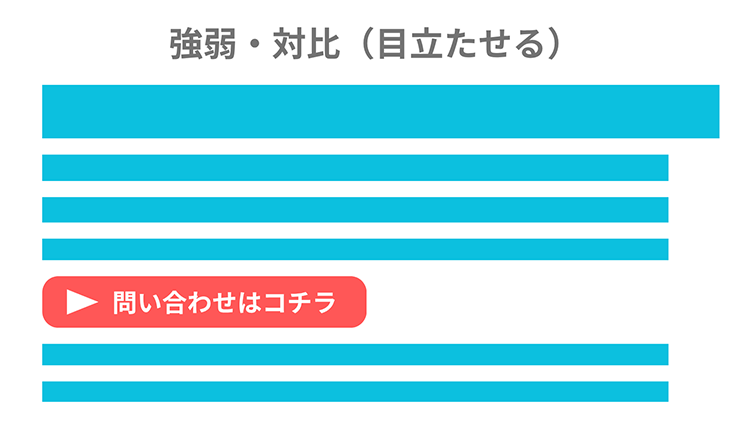

3. 強弱・対比(目立たせる)

最も伝えたいこと(例:「お問い合わせはこちら」のボタン)は、他の要素より大きくしたり、目立つ色を使ったりして強調します。情報の優先順位が明確になり、お客さまの行動を促しやすくなります。

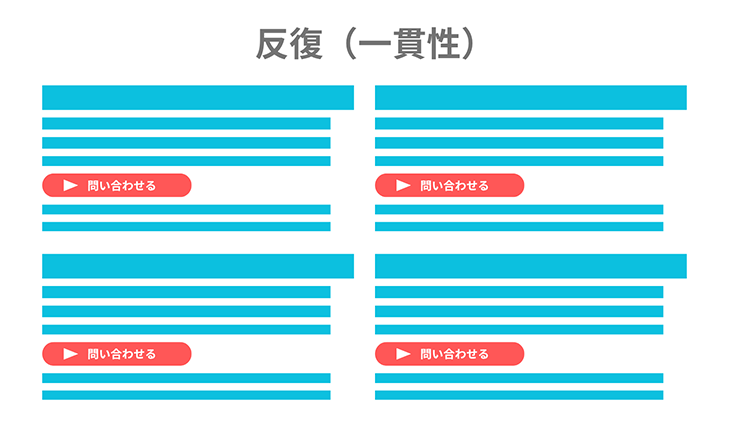

4. 反復(一貫性)

見出しのフォントや色、ボタンのデザインなどをサイト全体で繰り返し使うことで、一貫性が生まれます。お客さまはページのどこに何があるかを学習しやすくなり、ストレスなくサイトを利用できます。

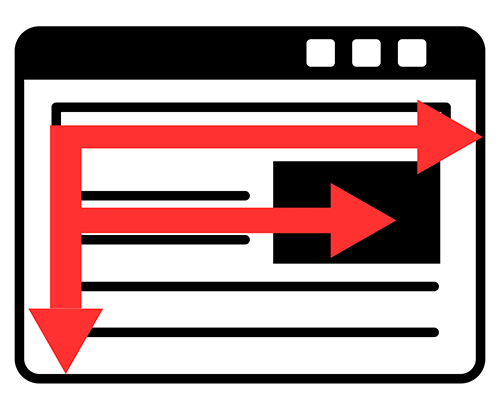

視線誘導(F型パターン):重要な情報を左上に配置する理由

多くのお客さまは、ホームページを無意識のうちにアルファベットの「F」の形に沿って視線を動かすと言われています。

具体的には、まず左上から右へ、次に少し下がって再び左から右へ、最後は左側を縦に流し読みする、というパターンです。

この法則に基づき、ロゴは左上、重要な情報や結論はページの左側や上部に配置することで、お客さまの目に留まりやすくなり、メッセージが効果的に伝わります。

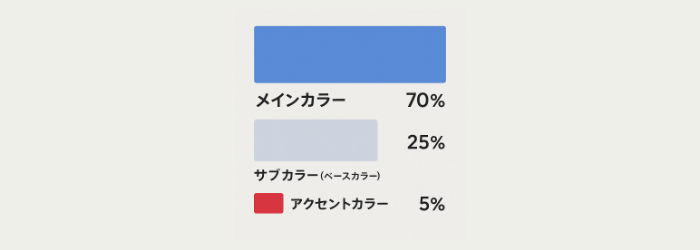

配色のコツ:使用色を3色(ベース・メイン・アクセント)に絞る

WEBデザインにおける「良いデザイン」とは、単に見た目が派手なものではなく、お客さまを目的(お問い合わせや購入など)までスムーズに導く「コンバージョン(成果)を獲得できるデザイン」です。

そのためには、サイト全体で使う色を3色程度に絞ることが有効です。ブランドイメージを象徴する「メインカラー」、メインを引き立てる「サブカラー(ベースカラー)」、そしてボタンなど特に注目させたい箇所に使う「アクセントカラー」に限定することで、情報が整理され、統一感のある分かりやすいデザインになります。

※サイドバーはPCでの閲覧時には有効ですが、画面幅の狭いスマートフォンではメインコンテンツの下部に表示されることが多く、その役割は限定的になります。

実はプロのデザイナーほど、奇をてらったデザインよりも「よくある配置(王道)」をあえて選びます。ユーザーは「見慣れたレイアウト」の方が直感的に操作でき、迷わずにお問い合わせボタンまで辿り着けるからです。ビジネスサイトにおいて、オリジナリティを出すべき場所は「レイアウト(箱)」ではなく「コンテンツ(中身)」だと割り切ることが、最短で成果を出すコツです。

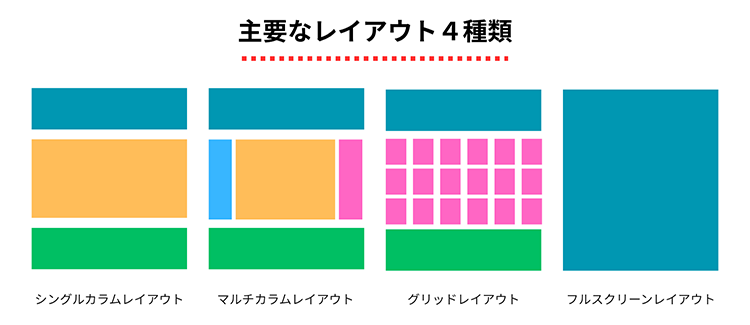

【目的別】ホームページのレイアウト4種類の選び方|シングルカラムからグリッドまで

レイアウトにはいくつかのパターンがあり、目的によって適した形が異なります。

シングルカラムレイアウト:スマホ対応・LP(ランディングページ)に最適

すべての要素を縦一列で構成した、最もシンプルなレイアウトです。

- メリット

情報に集中しやすく、スマートフォンを含むどんなデバイスでもレイアウトを保ちやすい。

- 向いているサイト

コーポレートサイト、お客さま(ユーザー)に、資料請求や問合せなど、特定のアクションを促したいランディングページ(LP)。

ランディングページ (LP)とは?:ホームページに訪れたお客さまが最初に着地するページ。特に、そのページ内で購入や申し込みなど、特定の行動を促すことに特化したページを指すことが多いです。

マルチカラムレイアウト:情報量の多いブログやECサイト向け

サイドバーを配置するなど、複数の列で構成したレイアウトです(2カラム、3カラムなど)。

- メリット

1ページに多くの情報を配置でき、サイドバーから他のページへ誘導しやすいため、サイト内を回遊してもらいやすい。

- 向いているサイト

ECサイト(ネットショップ)、情報量の多いニュースメディアやブログ。

グリッドレイアウト:事例や商品写真を見せるギャラリーサイト向け

要素を格子状に整然と並べたレイアウトです。

トップページでのコンテンツ一覧表示によく使われます。

- メリット

多くの情報を整理して一度に見せられ、全体に統一感が出やすい。

- 向いているサイト

写真やイラストをメインで見せたいギャラリーサイト、ブログやニュースメディアのトップページ。

フルスクリーンレイアウト:ブランドイメージを重視するサイト向け

キャッチコピーやメインの画像を画面いっぱいに配置するレイアウトです。

- メリット

メインとなる画像がお客さまの目を引くため、とても印象に残りやすくなります。これにより、商品やサービスのイメージアップに繋がります。

- 向いているサイト

ブランドサイト、タレントの紹介サイトなど、イメージ訴求が中心のサイト。

集客できるホームページ制作の必須条件|スマホ対応と運用体制

戦略を練り、レイアウトパターンを選んだら、制作を円滑に進めるためのポイントを押さえましょう。

レスポンシブデザイン(スマホ対応):SEO評価とユーザー利便性を向上

レスポンシブデザインとは、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、デバイスの画面サイズに応じてレイアウトの表示を見やすく変化させるデザインを指します。

検索エンジンでの評価(SEO)が高まりやすくなるほか、ひとつのHTML(WEBサイトを作るための言語)で管理できるため、更新や修正作業を簡略化できるメリットがあります。

ワイヤーフレーム(設計図):制作コスト削減とイメージの共有

ワイヤーフレームとは、ホームページのレイアウトを決める、骨格となる設計図のことです。完成見本を作る前に、簡易的な設計図であるワイヤーフレームを作成します。

これにより、完成イメージや情報配置の優先順位を社内で共有し、後で発生する大きな修正コストを劇的に削減できます。

公開後の運用・更新:アクセス解析でサイトを「育てる」体制を作る

ホームページは公開して終わりではありません。コンテンツ(記事)の継続的な追加や更新、訪問者数や閲覧ページを確認すること(アクセス解析)に基づいた改善が必要です。

自社の状況を考慮し、誰が、どのくらいの頻度で更新するのか、保守・運用を内製化するか外注するかを事前に決めておきましょう。

【まとめ】デザインの目的は「見た目の美しさ」より「ビジネスの成果」

ホームページのレイアウトやデザインは、初めて取り組む経営者の方にとって難しく感じられるかもしれません。しかし、その本質はシンプルです。それは「ビジネスの目的を達成すること」、そして「訪問してくれたお客さまを迷わせない、親切な構成にすること」。この2点に尽きます。

まず大切なのは、「誰に」「何を伝えて」「どんな行動をしてほしいのか」を明確にすることです。その目的に向けて、ヘッダーやナビゲーション、コンテンツといった基本パーツを論理的に配置していくことが、成果を生み出すホームページづくりの第一歩となります。

デザインの4大原則(近接・整列・強弱・反復)やF型視線誘導の法則を意識すれば、専門的な知識がなくても「分かりやすい」と感じられるページを作ることができます。自社のビジネス目的に合ったレイアウトを選びましょう。

また、今や大多数の方がスマートフォンでホームページを閲覧する時代です。必ずモバイル端末にさせましょう。

制作段階では、ワイヤーフレーム(設計図)で関係者と完成イメージを共有しておくことで、公開後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、追加コストも最小限に抑えられます。

ホームページは、御社のビジネスを成長させる大切な「資産」です。この記事でご紹介した基本を押さえて、お客さまに選ばれ、成果を生み出すホームページづくりに、ぜひ取り組んでみてください。

さて、次回は「作っただけじゃ始まらない! あなたのサイトを見つけてもらう方法」と題して、お客さまにホームページを見つけてもらうための基礎知識を学びます。せっかく手間暇をかけてサイトを完成させても、見てもらえなければ意味がありません。

売上向上に直結する大切な講座となりますので、ぜひこちらも受講してくださいね。

次回の講座はこちら

第8回:作っただけじゃ始まらない! あなたのサイトを見つけてもらう方法

ホームページを作っても、見てもらえなければ意味がありません。本記事では、お客さまに見つけてもらうための基本的な施策を学びます。