前回の記事(第10回)では、ホームページで画像や動画を効果的に使い、お客さまの心をつかむ方法について解説しました。魅力的なデザインは、確かにホームページの第一印象を良くする大切な要素です。

しかし、どれだけ見栄えの良いサイトを作っても、実はそれだけでは十分な成果には結びつきません。なぜなら、ホームページは公開してからが、成果を出すための本当のスタートだからです。

お客さまの悩みや市場の状況は、日々刻々と変化しています。一度作っただけのホームページは、あっという間に情報が古くなり、お客さまのニーズから取り残されてしまうかもしれません。だからこそ、公開後にデータをきちんと見て、地道に改善を繰り返していく「運用」が不可欠となるのです。

この記事では、公開前の最終チェックから、アクセス解析というデータを活用した実践的な改善方法まで、ホームページを集客や売上増加に貢献する強力なツールへと育てていくための具体的な方法について解説します。

【この記事でわかること】

- ホームページ公開後に「改善」が必要な本当の理由

- 公開前に必ず済ませておくべき最終チェックリスト

- データに基づいた具体的な改善サイクル(PDCA)の回し方

- 初心者でもすぐに実践できる改善ポイント

- ホームページ運用で陥りがちな失敗パターンとその対策

少し難しく感じられるかもしれませんが、今回も引き続き専門用語はなるべく使わず、分かりやすさを第一に進めていきますので、ご安心して読み進めてください。

ホームページは公開後が重要!運用・改善が必要な理由

立派なホームページが完成し、いよいよ公開。多くの方がこの瞬間をゴールだと考えがちです。しかし、ビジネスで成果を出すためには、むしろここからが本当の始まり、「スタートライン」に立った段階だと捉えることがとても重要になります。

なぜなら、ホームページは一度作って終わりではなく、公開した後の地道な改善と運用によって、初めて集客やお問い合わせといった成果を生み出す「成長する道具」になるからです。

この章では、なぜ改善が欠かせないのか、そしてその改善活動をスムーズに進めるために公開前に何を準備すべきかを具体的に解説していきます。

運用・改善を行う3つの目的(CVR向上・SEO・ブランディング)

ホームページは、今や企業の「顔」そのものです。多くのお客さまが、商品やサービスに興味を持った時、まず最初に訪れる重要な接点となります。だからこそ、サイトの品質は企業のイメージや信頼性に直接影響を与え、常に最適な状態に保ち続ける必要があるのです。

時代の流れやお客さまが求めるものは常に変化します。その変化に対応し、ビジネスを成長させるために、ホームページの改善には主に3つの大切な目的があります。

・目的その1:成果率(CVR)を高める

CVR(コンバージョン率)という言葉は、聞きなれない方も多いかもしれませんね。これは、サイトを訪れた人のうち、購入やお問い合わせ、資料請求といった、企業にとっての「成果」につながる行動を取ってくれた人の割合を示す指標です。

例えば、100人のお客さまがサイトを訪れ、そのうち1人が問い合わせをしてくれた場合、CVRは1%となります。この数値を改善によって2%に引き上げることができれば、同じ集客数でも成果は2倍になるのです。このCVRを高めることは、売上向上に直結する非常に重要な改善活動といえるでしょう。

・目的その2:集客を増やす

どれだけ良いサイトを作っても、お客さまが訪れてくれなければ意味がありません。

そこで重要になるのが、SEO対策です。SEOとは「検索エンジン最適化」の略で、Googleなどで検索された際に、自社のサイトがより上位に表示されるよう工夫することです。

例えば、お客さまが「世田谷区 リフォーム」と検索した時に、自社のサイトが1ページ目の上位に表示されれば、広告費をかけずとも、自然とお客さまに見つけてもらえる機会が格段に増えます。質の高い記事(コンテンツ)を届け続けることで検索エンジンからの評価を高め、中長期的に安定した集客を実現できます。

・目的その3:会社のブランド価値を強化する

ホームページは、企業のビジョンや価値観をお客さまに伝えるための強力なメディアです。デザインやメッセージに一貫性を持たせることで、「この会社は信頼できそうだ」「自分の価値観と合っている」といった好印象を与え、お客さまとの信頼関係を築くことができます。

例えば、素材の品質にこだわる工務店であれば、職人の顔が見える写真や、素材選びのストーリーを丁寧に紹介することで、価格だけでは伝わらない独自の価値や信頼感を表現することが可能です。

これらの目的を達成するためにも、定期的な改善はビジネスを成功へと導くために欠かせない活動なのです。

公開前にやるべき準備:SSL設定とアクセス解析ツールの導入

ホームページの改善を効果的に進めるためには、事前の準備が肝心です。

この準備を怠ってしまうと、お客さまの個人情報が危険に晒されたり、公開直後の貴重なお客さまの行動データを取り逃して「どこを改善すべきか分からない」という事態に陥ったりする可能性があります。

・準備その1:サイトの安全設定(SSL)と法律関連の確認

SSLとは、ホームページの通信内容を暗号化し、安全性を高めるための仕組みです。

一番分かりやすい確認方法は、サイトのURL(アドレス)を見ることです。

URLの最初の部分が「http://」ではなく、「https://」から始まっていれば、SSLが正しく設定されている証拠となります。

この設定が完了していると、ブラウザのアドレスバーに鍵のマークが表示され、お客さまは「このサイトは安全だ」と一目で判断できます。

逆に未対応のままだと、URLが「http://」のままで、「保護されていません」といった警告が表示されることがあります。これではお客さまに強い不安感を与え、サイトを見る前に離脱されてしまう大きな原因になりかねません。

お客さまが安心して利用できる環境を整えることは、ビジネスにおける最低限のマナーです。あわせて、お客さまとの無用なトラブルを避けるためにも、「利用規約」や「プライバシーポリシー」といった法律関連のページがきちんと整備されているか、必ず確認してください。

・準備その2:成果測定のためのアクセス解析ツールの導入

ホームページは、いわば「24時間365日働く営業マン」です。この営業マンが、いつ、どこから来たお客さまに、どの資料(ページ)を見せて、結果どうだったのかを記録してくれるのが「アクセス解析ツール」です。

代表的なツールに、Googleが無料で提供している「Googleアナリティクス」があります。これを公開前に導入しておくことで、「どのページが人気か」「どのページで離脱されているか」といったデータを初日から蓄積できます。このデータこそが、後の改善活動における羅針盤となるのです。

これからホームページを作成する皆さんにとってはまだイメージが湧きにくいと思いますが、成果を測定して改善することが必要であることは覚えておいてください。

これらの最終チェックは、成果の出るホームページへと育てていくための、いわば「土台作り」です。公開後の改善をスムーズに進めるために、必ず済ませておきましょう。

成果を出すホームページ運用のPDCAサイクル

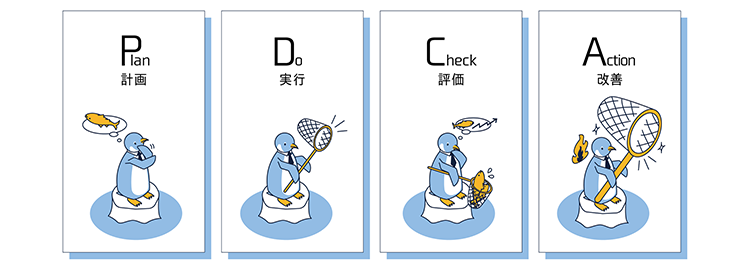

ホームページの改善を成功させるためには、守るべき一つの「型」があります。それが、多くのビジネスシーンで活用されている「PDCAサイクル」という考え方です。

これは、「P(Plan:計画)→ D(Do:実行)→ C(Check:検証)→ A(Act:改善)」という4つのステップを順番に、そして繰り返し行っていく手法を指します。

上図のペンギンがより大きな獲物を捕らえようとする姿は、わかりやすいですよね。

ペンギンは網を使って魚を捕まえますが、その大きさを見て、より大きな網を用意しました。

なぜこのサイクルが重要なのでしょうか。それは、勘や思いつきで闇雲に改善を進めても、時間とコストが無駄になる可能性が非常に高いからです。「なんとなくボタンの色を変えてみた」では、もし成果が上がっても、なぜ上がったのか分からず、次の成功に繋がりません。

データに基づいて着実にホームページを育てていく。そのための具体的な方法を、ここから解説していきます。

Plan:アクセス解析による課題発見と仮説設定

改善の第一歩であり、最も重要なのが「計画(Plan)」です。ここでどれだけ具体的に仮説を立てられるかが、成果を大きく左右します。

1. 現状の課題をデータで明確にする

まずは、公開前に準備した「Googleアナリティクス」などのアクセス解析ツールを使って、ホームページの現状を客観的に把握しましょう。健康診断で体の数値をチェックするのと同じです。

特に注目すべきは、以下のようなデータです。

- 多くのお客さまが見ているのは、どのページか?

- 逆に、ほとんど見られていないページはどこか?

- どのページでお客さまがサイトを離れてしまうことが多いか?(離脱ポイント)

例えば、データを見てみると「料金案内のページまではたくさんの人が来ているのに、その次のお問い合わせページでほとんどの人が離脱している」という事実が判明したとします。これが、改善すべき「課題」の発見です。

2. 具体的な目標と仮説を設定する

課題が見つかったら、次はその課題を解決するための具体的な目標と、「なぜそうなっているのか?」という仮説を立てます。

・具体的な目標を立てる

「頑張って改善する」といった曖昧な目標では、成果を測れません。「お問い合わせ完了率を、現状の3%から5%に向上させる」というように、誰が見ても達成できたかどうかが分かる数字の目標を設定しましょう。

・原因についての仮説を立てる

先ほどの例で考えてみましょう。「なぜ、お問い合わせページで多くの人が離脱するのか?」という原因を推測します。これが「仮説」です。

「もしかしたら、お問い合わせフォームの入力項目が多すぎて、お客さまが面倒に感じているのではないか?」 このように具体的な仮説を立てることで、初めて「では、入力項目を減らしてみよう」という改善策が見えてくるのです。

このように、現状の課題と目指すべきゴールを明確にし、データに基づいた仮説を持つこと。これが、効果的な改善施策を実行するための、最初の重要な一歩となります。

Do/Check:A/Bテストによる検証と改善の実行

計画を立てたら、いよいよ実行(Do)です。そして、施策を実行した後は、必ずその結果をデータで検証(Check)し、次の行動(Act)に繋げなくてはなりません。

良かれと思って行った改善が、かえって数値を悪化させてしまうケースも少なくないため、この「検証」のステップは絶対に省略しないでください。

・一度に多くの箇所を改善しない

効果を正しく測定するための、大切なコツがあります。それは「改善は、基本的に1箇所ずつ行う」ということです。

例えば、「ボタンの文言」と「ボタンの色」を同時に変更してしまうと、もしクリック率が上がったとしても、どちらの変更が本当に効果的だったのか判断できません。

これでは、得られた知識を他のページに応用することができなくなってしまいます。焦らず、一つひとつの効果を丁寧に見極めましょう。

・A/Bテストで効果を客観的に測定する

「A/Bテスト」とは、現在のページ(Aパターン)と、改善案を反映した新しいページ(Bパターン)を用意し、お客さまにランダムで表示させて、どちらの成果が高いかを比較検証する手法です。

先ほどの仮説「フォームの入力項目が多すぎる」を検証する場合、

- Aパターン:従来の入力項目が多いフォーム

- Bパターン:必須項目だけにしたシンプルなフォーム

この2つを用意し、一定期間、お客さまに半数ずつ表示します。

その結果、「Bパターンの方が、入力完了率が15%高かった」というような客観的なデータが得られれば、この改善は「成功」だと自信を持って判断できるのです。

・結果に基づき次の行動へ移る(Act)

検証結果が出たら、次の行動を決めます。

【成功した場合】

今回の改善(Bパターン)を正式に採用します。そして、「入力項目は少ない方が良い」という成功要因を分析し、「資料請求ページなど、他のフォームにも応用できないか?」と改善を横展開していきます。

【失敗した場合】

残念ながら、成果が出なかったり、逆に悪化したりした場合は、勇気を持って元のページ(Aパターン)に戻しましょう。そして、「入力項目の数ではなく、ボタンのデザインに問題があるのでは?」といった新たな仮説を立て、再度、計画(Plan)のステップから改善に挑戦します。

このPDCAのサイクル(計画・実行・検証・行動)を粘り強く回し続けること。

それこそが、時代の変化やお客さまのニーズに対応し、ホームページを持続的な成果を生み出す「資産」へと育てていく唯一の方法なのです。

多くの成功事例を見てきましたが、成果を出し続ける企業の共通点は「完璧を求めないこと」です。プロのコンサルタントでも、最初から百発百中の改善を行うことは不可能です。

「うまくいかなかった」というデータさえも、「この方法は違うと分かった」という貴重な発見であり、次の一手の精度を高める財産になります。まずは失敗を恐れず、小さなテストから始めてみましょう。

【具体策】集客・売上を伸ばすホームページ改善ポイント9選

PDCAサイクルが改善の「型」であることはご理解いただけたかと思います。しかし、「具体的にどこから手をつければ良いのか分からない」というのが、多くの経営者さまが最初に抱える悩みではないでしょうか。

ご安心ください。ホームページの改善には、成果に繋がりやすい「ツボ」のようなものがあります。

ここでは、その中でも特に効果が高く、WEB初心者の方でも実践しやすい改善ポイントを、「集客」「成約」「使いやすさ」という3つのテーマに分けて、下記の9個の具体的な改善術としてご紹介します。

集客・SEO対策:コンテンツとキーワードの改善

まず取り組むべきは、お客さまをホームページに呼び込む「集客」の改善です。これは、お店でいえば「より多くのお客さまに店の存在を知ってもらい、足を運んでもらうための工夫」にあたります。

お客さまは、何か特定の疑問や悩みを解決したくて検索をします。その期待に応える質の高い情報(コンテンツ)を提供し続けることが、集客力アップの基本戦略となるのです。

1.お客さまが使う「言葉」をタイトルに入れる

検索結果の画面で、お客さまが一番最初に目にするのがページのタイトルです。このタイトルが魅力的でなければ、そもそもクリックすらしてもらえません。

ここで大切なのは、専門用語ではなく、お客さまが実際に検索で使うであろう「欲しいもの」や「悩み」の言葉を具体的に入れることです。

- 悪い例: P-123型 製品情報

- 良い例:【中古】コンクリートポンプ車 P-123型|価格と在庫情報

例えば、重機の型番だけでタイトルを設定しても、その型番を知っている詳しい人しか検索してくれません。しかし、「コンクリートポンプ車 中古」といったキーワードを追加するだけで、購入を検討しているより多くのお客さまの目に留まる可能性が格段に高まります。

2.リライト:記事や情報を最新の状態に保つ

一度公開した記事も、時間が経つと情報が古くなってしまいます。古い情報が掲載されたままのサイトは、お客さまからの信頼を失うだけでなく、検索エンジンからの評価も下がってしまう可能性があります。 定期的に内容を見直し、情報を最新の状態に更新(リライト)しましょう。

例えば、補助金に関する記事なら「令和7年度版」と追記したり、サービス事例に最新のお客さまの声を加えたりするだけでも、サイトの鮮度と信頼性は大きく向上します。

3.内部リンク:関連ページ同士を「道案内」で繋ぐ

内部リンクとは、サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。いわば、サイト内を回遊しやすくするための「道案内」のような役割を果たします。

例えば、「外壁塗装の種類」という解説ページを読んだお客さまが、次に知りたくなるのは「それぞれの費用」かもしれません。そのページの最後に「塗料ごとの費用比較はこちら」というリンクがあれば、お客さまは迷うことなく次の情報へ進めます。

この道案内は、お客さまの滞在時間を延ばすだけでなく、検索エンジンがサイト全体の構造を理解する手助けにもなり、SEOの強化に繋がる重要な施策です。

コンバージョン(CVR)向上:導線とフォームの最適化

次に取り組むのは、集客したお客さまを実際の「購入」や「問い合わせ」といった行動に繋げる「成約(コンバージョン)」の改善です。お店でいえば、「店内に入ってくれたお客さまに、最終的に商品を購入してもらうための接客や仕組み作り」にあたります。

訪問者が目的の行動を完了するまでに迷ったり、手続きが面倒だったりすると、せっかくの意欲も失われてしまいます。

4.訪問者をゴールまで迷わせない「導線」を設計する

導線とは、お客さまがサイトを訪れてから、目的のページ(例えば、お問い合わせフォーム)にたどり着くまでの移動の流れのことです。この導線が分かりにくいと、お客さまは途中で迷子になってしまいます。

いつでもお客さまがゴールにたどり着けるよう、どのページを見ていても、画面の上部や下部に「無料相談はこちら」「資料請求」といったボタンを常に表示させておくことが有効です。

5.思わず押したくなる「行動喚起ボタン(CTA)」を作る

CTA(コール・トゥ・アクション)とは、お客さまに具体的な行動を促すためのボタンやリンクのことです。このCTAのデザインや言葉を工夫するだけで、クリック率は大きく変わります。

- 【色とデザイン】

背景の色とは対照的で、パッと見て目立つ色を使いましょう。「ボタンである」ことが直感的に分かるデザインが重要です。

- 【文言の工夫】

「クリック」や「送信」といった事務的な言葉ではなく、行動した後に得られる未来が想像できる言葉にしましょう。「今すぐ無料で相談してみる」「たった1分で簡単見積もり依頼」のように、具体的な言葉にすることで、お客さまの期待感を高めることができます。

6.フォームの入力項目を「必要最低限」に絞る

お問い合わせフォームの入力項目は、多ければ多いほど、お客さまの負担となり、途中で入力を諦めてしまう(離脱)原因になります。「本当にこの情報はお客さまに今、聞かなければならないか?」と自問自答し、項目は必要最低限に絞り込みましょう。

例えば、任意項目は思い切って無くす、「姓」と「名」を1つの欄にまとめる、といった工夫が効果的です。

ユーザビリティ向上:スマホ対応と表示速度の改善

最後は、お客さまがストレスなく快適にサイトを利用できる環境を整える「使いやすさ(ユーザビリティ)」の改善です。

これは、お店の「清潔さ、商品の見やすさ、居心地の良さ」にあたります。どんなに良い商品も、お店がごちゃごちゃしていたら魅力が伝わりません。

7.ごちゃごちゃさせない!シンプルで見やすい見た目を心掛ける

過度な装飾や、情報が詰め込まれすぎたデザインは、逆にお客さまを混乱させ、どこを見れば良いか分からなくさせてしまいます。

大切なのは、情報を整理し、余白を活かすことです。伝えたいことを絞り、文字の大きさや行間にゆとりを持たせるだけで、格段に見やすく、疲れにくいデザインになります。

8.スマホでの「見やすさ」「押しやすさ」を徹底する

今や、多くのお客さまがパソコンではなくスマートフォン(スマホ)でホームページを見ています。そのため、スマホで見た時に快適に操作できるかどうかは、非常に重要なポイントです。

文字が小さすぎて読めない、ボタンが小さくて指で押しにくい、といった状態になっていないか、必ずご自身のスマホで確認しましょう。特にボタンは、指で確実にタップできる大きさ(最低でも40px四方以上が目安)に調整することが大切です。

9.サイトの「表示速度」を改善し、お客さまを待たせない

ページの読み込み速度が遅いサイトは、お客さまに大きなストレスを与えます。調査によると、ページの表示に3秒以上かかると、半数以上の人が見るのをやめてしまうとも言われています。

表示速度が遅くなる最も多い原因は、画像のファイルサイズが大きすぎることです。ホームページに掲載する写真は、専用のツールなどでファイルサイズを小さく(圧縮)してから使用するようにしましょう。表示速度の改善は、お客さまの満足度を高めるだけでなく、SEO対策としても良い影響があります。

お客さま視点を忘れた「自己満足」と「勘頼み」の運用

ここまでホームページを改善していくための具体的な手法について解説してきました。しかし、意欲的に改善へ取り組もうとする真面目な経営者さまほど、実はある共通の「落とし穴」にはまってしまうことがあります。

この章では、多くの企業が経験する典型的な失敗パターンを2つご紹介します。事前にこれらの失敗例を知っておくことで、無駄なコストや時間をかけるリスクを避け、より効果的に改善を進めることが可能になるでしょう。失敗の多くは、「良かれと思ったのに…」という自社の思い込みや、データの不足から生まれるのです。

初心者がつまずきやすい2つの失敗パターン

失敗例1:お客さまの視点を忘れてしまっている

ホームページ改善の最大の目的は、言うまでもなく「お客さまに価値を提供し、行動してもらうこと」です。しかし、いつの間にか「自社が伝えたいこと」ばかりが優先され、お客さまのニーズや気持ちを置き去りにしてしまうケースが後を絶ちません。

【具体的なケース】

とある工務店の社長が、デザイン会社に依頼して、海外の賞を受賞したような、とてもスタイリッシュなホームページに一新したとします。写真も大きく、見た目は確かにおしゃれです。

しかし、いざ公開してみると、以前より問い合わせが減ってしまいました。

なぜでしょうか。 調べてみると、デザイン性を優先するあまり、お客さまが一番知りたい「施工事例」や「料金」のボタンがどこにあるか分かりにくくなっていたのです。

さらに、「すぐに電話で相談したい」と思っているお客さまのために常に表示していた電話番号も、デザインに合わないという理由でフッターの奥深くに移動させていました。

これは、自社の「かっこよく見せたい」という視点がお客さまの「情報を見つけたい」という視点を上回ってしまった典型的な失敗です。改善を行う際は、アンケートを実施したり、実際にお客さまにサイトを操作してもらったりして、「自分たちが良いと思うもの」ではなく、「お客さまが使いやすいと感じるもの」を常に追求する姿勢が求められます。

失敗例2:効果の仮説がないまま施策を実行してしまった

第2章で解説した「PDCAサイクル」を無視し、計画や仮説がないまま「なんとなく良さそうだから」という理由で改善に着手してしまうと、投じた労力やコストが成果に結びつかない可能性が非常に高くなります。

【具体的なケース】

ある企業のWEB担当者が、「トップページの印象が弱いから、もっとインパクトのある写真に変えよう」と考え、プロのカメラマンに依頼して写真を差し替えました。しかし、1ヶ月経ってもお問い合わせの件数(コンバージョン率)は全く変わりませんでした。

この失敗の原因は、「なぜ写真を変えるのか?」「写真を変えることで、お客さまの行動がどう変わり、どの数値が改善されると期待するのか?」という仮説がなかった点にあります。

もし、「現在の写真はサービス内容が分かりにくく、お客さまが自分に関係ないと思って離脱しているのではないか? だから、具体的な利用シーンが分かる写真に変えれば、次のページへのクリック率が10%上がるはずだ」という仮説を立てていれば、クリック率という具体的な指標で効果を測定し、次の打ち手に繋げることができたでしょう。

表面的なデザイン変更だけでは、成果に結びつかないケースがほとんどです。成果を出すためには、必ずゴールから逆算して「どの数値をどう動かすために、この改善を行うのか」という仮説を立て、構造的な部分から改善に取り組む必要があります。

勘や過去の成功体験に頼る気持ちも分かります。しかし、WEBの世界では、常にデータという客観的な事実と、お客さまの視点を全ての判断の中心に据えること。これこそが、改善を成功へと導くための最も重要な心得なのです。

【まとめ】ホームページを「頼れる営業マン」に育てよう

ホームページは公開してからが本番です。成功の秘訣は、ただひとつ。

「データを見て、小さな改善を粘り強く繰り返す」ことに尽きます。

勘や思い込みに頼らず、データに基づいたPDCAサイクルを回すことで、変化し続けるお客さまのニーズに応え、着実に成果を積み上げることができます。

難しく考えず、まずは「ボタンの文言を変えてみる」「スマホでの見やすさを確認する」といった、できることから始めてみましょう。その小さな一歩の積み重ねが、御社のホームページを単なる「案内板」から、売上を生み出す「頼れる営業マン」へと育てていくのです。

さて、全12回の講座も、いよいよ次回で最終回です。テーマは、育てたホームページの集客をさらに後押しする「SNSとネット広告」の使い方。自社に「今、本当に必要か?」という経営者の視点から、その役割と賢い判断基準を分かりやすく解説します。

次回の講座はこちら

第12回: HP集客を後押しするSNSとネット広告

本記事では、「知っておくと役立つ選択肢」として、SNSとネット広告の役割と超基本的な使い方を解説します。それぞれの特徴を理解し、冷静に判断しましょう。