前回の講座では、「検索エンジン最適化(SEO)」を中心に、ホームページをお客さまに見つけてもらうための方法について解説しました。

ホームページを開設したものの、「どうすればお客さまが集まるのだろう?」と悩んでいる経営者が少なくありません。実は、その悩みを解決するために重要な鍵を握るのが、お客さまに見つけてもらい、読んでもらうためのWEBライティング技術です。

WEB上の読者は、少しでも「分かりにくい」と感じると、すぐにページを離れてしまいます。そのため、ただ文章を書くだけでなく、読者の心に寄り添い、検索エンジンにも評価される「書き方のコツ」が必要不可欠です。

【この記事で分かること】

本記事では、WEB初心者である経営者の皆さまが、専門知識がなくてもすぐに実践できるよう、集客につながるWEBライティングの基礎を分かりやすく解説します。

- 誰に届けたいかが明確になる「ペルソナ設定」の具体的な方法

- お客さまが使う「検索キーワード」を見つける簡単な調査のコツ

- 読者がスラスラ読める文章の型「PREP法」と読みやすい文章のルール

- 記事の品質をプロレベルに高める「公開前のチェックリスト」

- 知らないと損をする「AIの上手な使い方」と「コピペと引用の違い」

この講座では、集客できる文章を作成するために、知っておくべき大切な基礎技術を解説しています。最後までしっかりお読みください。

WEBライティングで集客する目的と「読まれる記事」の本質

WEBライティングとは、単にインターネット上で文章を書く作業ではありません。その本当の目的は、検索を通じて何かを知りたい、あるいは悩みを解決したいと考えているお客さまへ、その方が「まさにこれが知りたかった!」と思えるような、的確な答えをお届けすることにあります。

ですから、ただ思いついたことを書いたり、やみくもに記事の数を増やしたりするだけでは、なかなか成果には結びつきません。本当に大切なのは、パソコンやスマートフォンの向こう側にいる読者の気持ちを想像し、その心にそっと寄り添う姿勢なのです。

ただ書くだけではNG!WEB記事と紙媒体の決定的な違い

紙の雑誌や書籍と、WEB上の記事との間には、決定的な違いがあります。

それは、読者が「これは違うな」と感じた瞬間に、クリックひとつで簡単にページを離れてしまう点です。競合となるページは無数に存在するため、私たちは常に「読者は立ち読み中で、しかも一見さんばかりだ」という心構えで取り組む必要があります。

少し想像してみてください。書店で手に取った本の文字がぎっしりと詰まっていて、ひと目で「読みにくそうだな」と感じ、棚に戻してしまった経験はないでしょうか。WEBの記事も全く同じ現象が起こるのです。

パッと見て読みづらい雰囲気の記事は、どれほど有益な情報が書かれていても、残念ながら読んでもらえません。

インターネットの世界では、あなたの記事の代わりになる情報は星の数ほど見つかります。だからこそ、まず「この記事を読んでみよう」とお客さまに思っていただく工夫が、何よりも重要になるのです。

集客につながる記事を書くための「3つの準備」

いざ記事を書こうと思っても、白紙を前に何から手をつけて良いか分からなくなってしまうかもしれません。実は、WEBライティングで成果を出すためには、書き始める前の「準備」が最も重要です。

この準備段階を丁寧に行うことで、記事の内容がブレることなく、読者の心に響く文章が書けるようになります。料理で言えば、レシピを決めて材料を揃える工程だとお考えください。

1. ターゲットを明確にする「ペルソナ設定」

最初に考えるべきは、「この記事は、誰に読んでほしいのか?」という点です。不特定多数の人に向けて書いた文章は、結局誰の心にも響きません。そこで、「ペルソナ」という、たった一人の理想の読者像を具体的に設定することをお勧めします。

ペルソナとは、記事を読んでほしい人物像を、まるで実在するかのように詳細に設定したものです。今回は、例えば治療院のホームページに載せる記事を想定してみましょう。

【ペルソナ設定の具体例:治療院を探す患者さま】

氏名: 鈴木 恵子(すずき けいこ)さん

年齢: 42歳

職業: 事務職のパートタイマー

悩み: 長年のデスクワークが原因で、慢性的な肩こりと腰痛に悩んでいる。マッサージに何度も通ったが、効果はその場限りですぐに痛みが戻ってしまう。「この痛みを根本から何とかしたい」と強く感じている。

知りたいこと: 自分の症状に合う治療院はどこか、どんな治療法があるのか。先生は信頼できる人か、院内の雰囲気はどうかを気にしている。

このように、年齢や職業、抱えている悩みまでを具体的に想像すると、鈴木さんというひとりの人物に向けて手紙を書くように、伝えたい内容が明確になります。届けたい相手の顔がハッキリと見えれば、文章に心が込もり、ぐっと説得力が増すでしょう。

2. ユーザーの悩みを特定する「検索キーワード選定」

ペルソナが固まったら、次はその人が悩みを解決するために、検索窓にどのような言葉を打ち込むかを考えます。これが「検索キーワード」を探す作業です。

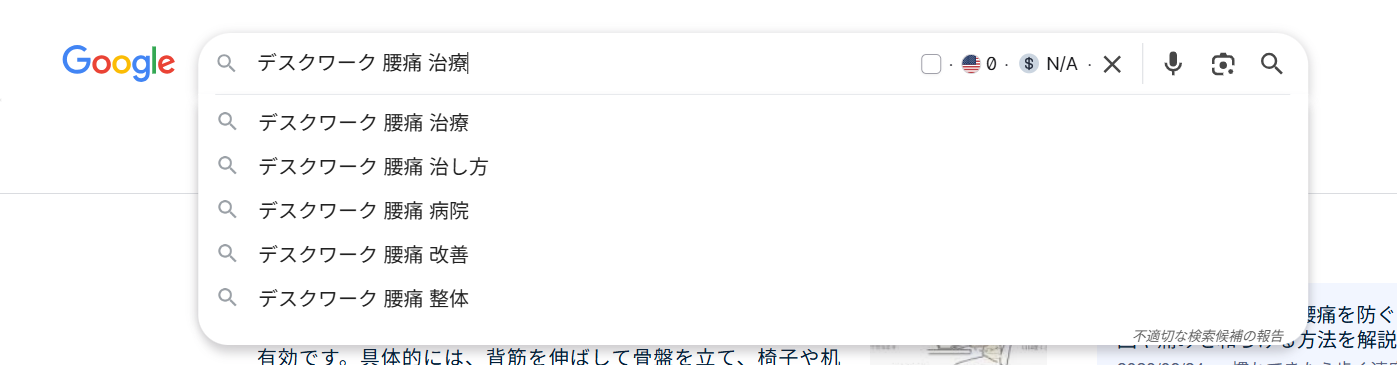

例えば、先ほどの鈴木さんであれば、きっと次のような言葉で検索するのではないでしょうか。

- 「〇〇市 整体 肩こり 根本改善」

- 「デスクワーク 腰痛 治したい」

- 「マッサージ 効かない 肩こり」

実際にGoogleやYahoo!の検索窓にキーワードを打ち込んでみると、自動的に関連する言葉の候補が表示されます。これを「サジェストキーワード」と呼び、お客さまが他にどんな情報を知りたがっているのかを知る、貴重なヒントの宝庫です。

これらのキーワードを参考に、記事で取り上げるべき内容をリストアップしていきましょう。

こちらの記事では「キーワードの選び方」についてさらに詳しく解説しています

3. 上位表示を狙うための「競合サイト分析」

最後に、ご自身が狙うと決めたキーワードで、実際に検索をしてみましょう。検索結果の1ページ目に表示されている記事は、現時点で「Googleがユーザーの悩みを解決するのに最もふさわしい」と評価している、いわば「お手本」です。

もちろん、内容を丸写しするのは厳禁ですが、これらのライバル記事がなぜ評価されているのかを分析することは非常に重要です。

- どのような順番(見出し)で話を進めているか?

- どんな情報が盛り込まれているか?

- 図やイラストを効果的に使っているか?

特に上位5位くらいまでの記事に目を通し、「読者はこんな情報を求めているのか」「この説明は分かりやすいな」と感じる点を吸収しましょう。

そうすることで、ご自身の記事に何が足りないのか、あるいはどのような切り口で書けばライバルよりも優れた記事になるのかが見えてきます。

競合分析は「真似るため」ではなく「差別化するため」に行います。上位表示されている記事の情報は、あくまで「合格ライン」に過ぎません。

そこへ、あなただからこそ語れる「具体的な成功事例」や「痛い失敗談」といった【一次情報(オリジナル要素)】をひとつでも加えること。これこそが、後発の記事でも検索順位を追い抜き、読者に選ばれるための最大の秘訣です。

読者を離脱させない文章構成と執筆テクニック

丁寧な準備を終えたら、いよいよ記事を書き進める段階です。

ここでは、忙しい読者を惹きつけ、最後までスムーズに読んでもらうための「文章の型」と「書き方のルール」をご紹介します。

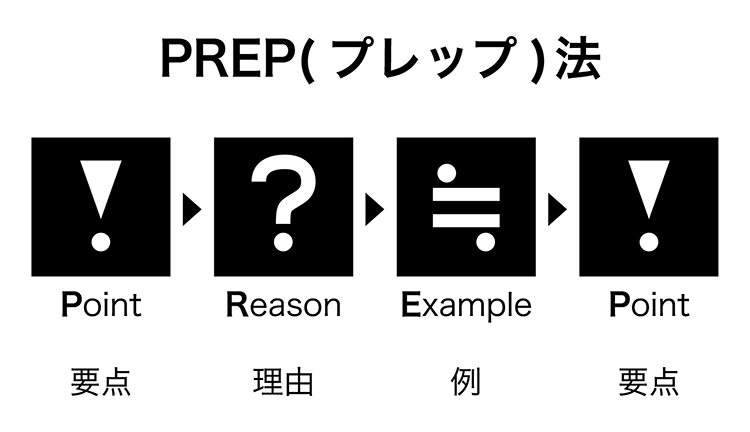

1. 結論から伝える「PREP法」の活用

WEBサイトを訪れる読者は、雑誌をじっくり読む時とは違い、「早く答えが知りたい」と考えています。そのため、起承転結でじっくり話を進めるよりも、まず「結論」から伝える書き方が好まれます。

そこでまず身につけたいのが、PREP(プレップ)法という文章の型です。もちろん文章の型はこれ一つではありませんが、PREP法は読者の疑問に素早く答えるWEBライティングの基本であり、初心者の方が最初にマスターするには最適な方法と言えるでしょう。

これは、次の順番で話を組み立てていく方法です。

- P (Point):結論・要点を最初に伝えます。

- R (Reason):理由を述べます。「なぜなら~」と続けます。

- E (Example):具体例を挙げて、理由を分かりやすく補強します。

- P (Point):結論・要点を最後にもう一度繰り返し、話を締めます。

まずは、ごく簡単な例文で構造を見てみましょう。

【PREP法の簡単な例文】

- (P)結論:ブログは毎日更新する必要はありません。

- (R)理由:なぜなら、大切なのは記事の「量」より「質」だからです。

- (E)具体例:例えば、質の低い記事を10本書くよりも、1本の役立つ記事の方が読者の信頼を得られます。

- (P)結論:ですから、更新頻度にとらわれず、1記事の質を高めることを意識しましょう。

この型に沿って書くだけで、読者は話のゴールを見失うことなく、ストレスなく内容を理解できるでしょう。では、実際のブログ記事を想定した応用例も見てみます。

【PREP法の応用例:治療院のブログ記事】

- (P)結論:長引く肩こりには、その場しのぎのマッサージよりも、痛みの根本原因にアプローチする当院の施術がおすすめです。

- (R)理由:なぜなら、多くの肩こりは、体の歪みが原因で特定の筋肉に負担がかかり続けることで起きているからです。

- (E)具体例:例えば、デスクワークで猫背の姿勢が続くと、重い頭を支えるために首や肩の筋肉が常に緊張し、血行が悪くなってしまいます。これが痛みの正体です。

- (P)結論:ですから、もしあなたが本気で肩こりを改善したいなら、痛みの原因である体の歪みから整えることが大切なのです。

2. スマホでも読みやすい文章作成の3つのルール

内容がどれだけ素晴らしくても、「文字がぎっしり詰まっている」というだけで、読者は読むのをやめてしまいます。読みやすさを演出するために、次の3つのルールを意識してみてください。

- 一文は短く、シンプルに

目安は一文40文字前後です。「一文一義(1つの文に1つの情報)」を徹底し、「こんなに細かく区切っていいの?」と感じるくらい、思い切って文を分けてみましょう。

- 箇条書きや記号で、見た目を整える

情報を整理したい時は、箇条書き(リスト)や「かぎかっこ」が非常に有効です。

- 画像や図で、視覚的に伝える

文章だけでは説明が難しい内容は、写真やイラストを入れると、読者の理解がぐっと深まります。

3. SEOに効果的なキーワードの自然な盛り込み方

準備段階で調査した「検索キーワード」を、文章の中に適切に配置していく作業も重要です。これは、検索エンジンに「この記事は、このテーマについて詳しく書かれていますよ」と正しく伝えるために行います。

ただし、キーワードを詰め込みすぎるのは逆効果です。あくまで「読者が読んで自然に感じること」を最優先に、以下のポイントに含めることを意識しましょう。

記事のタイトルが最も重要

タイトルには、最も狙いたいキーワードを必ず含めます。

読者はタイトルを見て、自分に関係があるかどうかを瞬時に判断します。

(例:「〇〇市 整体 肩こり 根本改善」がキーワードの場合)

→ 【〇〇市の整体】つらい肩こりを根本改善!プロが教える3つの原因とは?

見出し

話の区切りとなる見出しにも、キーワードや関連する言葉を入れましょう。

読者が記事の全体像を把握しやすくなります。

導入文(リード文)

記事の最初の1〜2文で、「この記事は、あなたのその悩みについて書かれていますよ」と伝えるために、自然な形でキーワードを使いましょう。

本文中

本文では、キーワードの数自体を気にする必要はありません。

ペルソナの悩みに真剣に答えようとすれば、キーワードや、「肩の痛み」「首が重い」といった関連する言葉は自然と文章に表れてくるはずです。

不自然に繰り返すのではなく、あくまで自然な流れを大切にしてください。

4. 専門用語は噛み砕いて解説する

WEB上の読者は、少しでも「分からないな」と感じると、すぐに読むのを諦めてしまいます。特に、業界では当たり前に使っている専門用語も、お客さまにとっては外国語のように聞こえることが少なくありません。

記事を書く際は、準備段階で設定したペルソナ(理想の読者像)を常に思い浮かべ、その人が理解できる言葉を選ぶことが大切です。どうしても専門用語を使わなければならない場合は、必ず補足説明を加えましょう。

【悪い例:専門用語だらけ】

当院ではトリガーポイント療法を用いて、筋膜の癒着をリリースし、疼痛を寛解させます。

【良い例:補足説明を加える】

当院では、痛みの「引き金」となっている筋肉のしこり(トリガーポイント)を見つけ出します。そして、筋肉を覆っている薄い膜(筋膜)が固まっている部分を優しくほぐすことで、長引く痛みを和らげていきます。

このように少し言葉を補うだけで、専門的な内容も、ぐっと身近に感じられるようになります。読者を置いてけぼりにしない、丁寧な心配りが信頼につながるのです。

公開前に必須!記事品質を高めるチェックポイント

記事を書き終えても、すぐに公開ボタンを押してはいけません。

完成した文章を客観的に見直す「チェック作業」こそが、記事の品質をプロのレベルに引き上げるための重要な工程です。ここでは、執筆の効率を上げるツールの使い方と、公開前に必ず確認すべき点をご紹介します。

1. AIライティング活用の注意点とコツ

最近では、AI(人工知能)に文章を書かせている方も多いかもしれません。AIはアイデア出しや構成案の作成、文章の要約など、時間を短縮してくれる非常に強力なパートナーです。

しかし、AIが生成した文章を、全く手直しせずにそのまま公開するのは絶対にやめましょう。AIはあくまで「優秀なアシスタント」であり、記事の最終的な責任者はあなた自身です。

【AIを使う上での注意点】

- 情報の正確性を必ず確認する

AIは、もっともらしい嘘の情報を提示することがあります。特に健康や法律に関する情報など、専門性が高い内容については、必ずご自身の知識や信頼できる情報源と照らし合わせて事実であることの確認を行ってください。

- 「あなたらしさ」という魂を入れる

AIが作った文章は、どうしても無機質で誰が書いても同じような内容になりがちです。ご自身の辛かった経験談、お客さまが喜んでくれたエピソード、独自の視点などを加えることで、初めて読者の心に響く「生きた文章」になります。

AIの文章は、あくまで料理でいう下ごしらえ済みの食材と考え、最後の味付けは必ずご自身で行いましょう。

- 必ず人間が推敲する

誤字脱字や不自然な日本語の言い回しがないか、必ずご自身の目で最終チェックを行ってください。

まずは無料から試せるツールも多いので、アシスタントとして上手に活用することから始めてみましょう。

【無料でも利用できる主なAIツール】

- ChatGPT (チャットジーピーティー)

対話形式であらゆる要望に応えてくれる、最も有名な万能型ツールです。 - Gemini (ジェミニ)

Google製で、最新情報を検索して回答に反映させる能力に長けています。 - Claude (クロード)

より自然で人間らしい、丁寧な長文を生成するのが得意だと言われています。

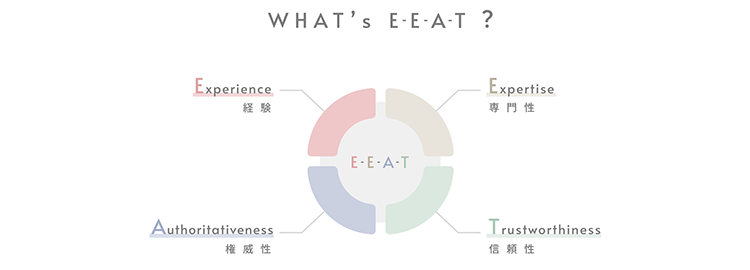

2. Googleが評価する「E-E-A-T」の確認

記事を公開する前に、その記事が読者と検索エンジンの両方から「質の高い記事だ」と評価されるかを確認しましょう。その基準となるのが、Googleが重要視している「E-E-A-T」という考え方です。

- E (Experience) – 経験

あなたが実際に体験したことでなければ書けない、独自の視点が含まれていますか?

- E (Expertise) – 専門性

その分野のプロとして、専門的な情報が初心者にも分かりやすく解説されていますか?

- A (Authoritativeness) – 権威性

「この記事は、〇〇の専門家である私が書いています」と、読者が安心して読める情報が示されていますか?

- T (Trustworthiness) – 信頼性

情報は正確で、嘘や間違いがなく、読者が安心して信じられる内容ですか?

難しく考える必要はありません。「その道のプロが、自身の経験に基づいて、読者のために正確な情報を誠実に伝えているか」という視点で見直してみてください。

そして、文章の最終チェックに最も有効なのが実は「音読」です。

書いた記事を声に出して読んでみると、黙読では気づかなかった文章のリズムの悪さや、読みにくい箇所、誤字脱字に驚くほど気づきやすくなります。ぜひ実践してみてください。

3. ペナルティを防ぐコピペと引用のルール

最後に、WEBライティングにおける重大な禁止事項についてお伝えします。

特に、他人の文章の扱いには細心の注意が必要です。

「盗作(コピペ)」は、絶対にいけません。

他のサイトやブログの記事を、そのままコピー&ペーストして自分の記事として公開する行為は、著作権侵害という法律違反にあたる可能性があります。

また、検索エンジンはコピーコンテンツを厳しくチェックしており、発覚すればサイト全体の評価が大きく下がり、検索結果に表示されなくなるという重いペナルティを受けることもあります。

では、他人の文章は一切使ってはいけないのでしょうか?

そんなことはありません。ルールを守れば、自分の意見を補強するために他人の文章やデータを部分的に借りてくる「引用」が認められています。

【コピペと引用の決定的な違い】

- 盗作(コピペ)

他人の文章を、あたかも自分が書いたかのように見せること。(NG!)

- 引用

「これは他人の文章です」と明記した上で、自分の文章の補足として部分的に掲載すること。(OK!)

【正しい引用のルール】

- 引用する文章は、「カギかっこ」や<blockquote>タグなどで囲み、自分の文章と明確に区別する。

- 引用した文章のすぐ近くに、引用元(書籍名、サイト名、URLなど)を必ず明記する。

- 自分の文章が「主」、引用部分が「従」の関係であること。引用部分が記事の大半を占めるような場合は、引用とは認められません。

参考になる記事を見つけるのは素晴らしいことですが、それはあくまで知識を吸収するためのものです。発信する際は、必ず自分の言葉で、自分の考えとして書き直すことを徹底してください。

こちらのページでは引用の方法についてさらに詳しく解説しています

【まとめ】良質な記事は24時間働く営業マンになる

今回は、ホームページを開設したばかりの経営者の皆さまへ、集客につながるWEBライティングの基本を3つのステップで解説いたしました。

最も大切なのは、常に「読者」の視点に立つことです。誰に届けたいかを深く考える「準備」。結論から伝え、読みやすさを追求する「執筆」。そして、公開前に品質を客観的に確かめる「チェック」。この一連の流れを意識するだけで、あなたの文章は格段に伝わりやすくなるはずです。

WEBライティングに近道はありません。しかし、今回ご紹介したペルソナ設定やPREP法などを活用し、一つひとつの記事を読者のために丁寧に書き、見直していく地道な積み重ねが、あなたのホームページを、24時間365日、文句も言わずにお客さまを呼び込み続けてくれる「優秀な営業マン」へと育てていきます。ぜひ実践してみてくださいね。

さて、伝わる文章の書き方をマスターしたら、次はお客さまの目を惹きつける「見た目の魅力」も重要になります。

次回、第10回は「画像や動画などメディアの効果的な使い方」と題し、ホームページの魅力をさらに高めるための画像や動画の選び方、そして表示速度や著作権で失敗しないための基本的なルールを分かりやすく解説します。

次回の講座はこちら