ホームページでの引用ルールとは? 書き方・やり方を徹底解説

更新日:2024年10月24日

ホームページを運用しているとき、コンテンツの根拠を示したり、よりわかりやすくしたり、見た目を良くするために、他のサイトや書籍に載っている文章や画像を引用したいときってありますよね。

しかし引用のルールは少し複雑で、なんの知識もなく行ってしまうと法律に違反してしまう恐れがあります。

知らないうちに法律違反を犯してトラブルにならないように、本記事では文章や画像など、ホームページでの引用方法と注意点を詳細に解説します。

【引用の基礎知識】著作権とは?

引用ルールについて理解する前に、まずは著作権とその関連する法律について覚えておかなければいけません。なぜなら著作権について理解しておかなければ、無意識のうちに著作権を侵害してしまう恐れがあるからです。著作権に関するそれぞれの言葉の意味を下記にまとめました。

| 著作物 | 著作物とは、人の思想や感情が創作的に表現されたもので、文学、音楽、絵画、彫刻、映画などの様々な形態があります。これらは著作権法によって保護される対象となります。 |

|---|---|

| 著作者 | 著作者とは、著作物を創造した人のことを指します。著作者はその著作物に関して、著作権を有し、その利用に関して許可や禁止を決定することができます。 |

| 著作権 | 著作権は、著作物に対する一連の権利であり、著作者がその著作物の使用をコントロールできるようにする法的な概念です。これには、複製、公開、上映、配布、翻訳などの権利が含まれます。 |

| 財産権 | 財産権は、物理的または非物理的な財産に対する所有権や利用権を指し、個人または団体が財産を使用、管理、収益を得る権利を持つことを意味します。著作権も財産権の一種であり、著作物を複製したり、上演、上映、Webやテレビなどでの放送、展示、貸与、譲渡などが自由にできる権利を指します。 |

| 著作者人格権 | 著作者人格権は、著作物に関連して著作者が持つ、財産的な価値とは独立した個人的な権利です。これには、著作物の公表権、著作者名表示権、同一性保持権(著作物の改変に対する抵抗権)などが含まれます。著作者人格権は、著作者の名誉や個性を保護するために存在し、他人に譲渡できません。 |

Webコンテンツでも勝手に転載してはいけない!

著作権というと芸術作品を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、そうとも限りません。著作権は、さまざまなものに適用される法的概念であり、Webコンテンツも例外ではありません。具体的には、Webサイト上のテキスト、画像、音楽、動画、ソフトウェア、デザインなど、あらゆる種類のコンテンツに著作権が存在します。

Webコンテンツの場合でも著作者は、自身が作成したコンテンツに対して一定の期間、独占的な権利を持ちます。この権利により、無断でコンテンツを複製・配布・公開・販売することは法的に認められていません。

つまり、あなたが良かれと思って他のWebサイトに掲載された文章を勝手にコピーして自社サイトで公開したり、他人の写真を無断で使用したりすると、著作権侵害になる可能性があるのです。

財産権者=著作者ではない!

財産権者は必ずしも著作者とは限りません。「財産権者と著作者が違うってどういうこと?」と不思議に思う方もいらっしゃることでしょう。

具体例を挙げると、ホームページ記事の外注を依頼するとき、その記事を執筆した人が著作者となります。しかし企業側が記事に対してお金を支払い、納品してもらったら、取り決めた契約に則って財産権は企業側が持つことになるのです。

しかし、企業が財産権者であっても作者には「著作者人格権」が残っているため、相手が「匿名にしてほしい」と頼めばその通りにする必要があります。

「引用」してもよい条件とは?

著作物を個人や家庭内で楽しむといった「私的使用のための複製」ならば著作権者の許可なくコピーすることは可能ですが、ホームページやブログ、SNS、社内での使用は「私的使用」ではありません。ルールに基づいて引用しなければなりません。

著作権法上では引用について次のように規定されています。

“第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的条正当な範囲内で行われるものでなければならない。”

つまり、引用する場合には、「公正な慣行に合致していなければならない」ということなのです。この引用のルールについては後ほど詳しく解説していきます。

「引用」と「転載(コピペ)」の違い

「引用」と「転載」は、ともに他人の作品や内容を利用する行為を指しますが、その目的や方法に違いがあります。引用とさえうたっておけば、よそのサイトから自由に掲載してよい訳ではありません。

また出典元さえ明記しておけば、何でもかんでも「引用」と称して掲載してよいわけでもありません。ホームページに著作物を引用する場合には「引用」と「転載」の違いも明確に理解しておく必要があります。

| 項目 | 引用 | 転載 |

|---|---|---|

| 定義 | 他人の作品の一部を抜粋して自分の作品に取り入れること。 | 他人の作品をそのままコピーして別の場所に掲載すること。 |

| 目的 | 主に言葉やアイデアをサポートしたり、補足したりすること。 | 他の情報を共有することや、情報を再配布すること。 |

| 範囲 | 一部の抜粋や引用符で囲まれた内容を使用する。 | 全体の内容をそのまま掲載する。 |

| 著作権 | 著作権の保護を受けた作品でも適切な引用なら著作権侵害にはならない。 | 著作権保護を受けた作品を無断で複製・公開すると、著作権侵害になる。 |

| 利用条件 | 引用の場合は出典や著者名を明示し、利用目的が適切であることが求められる。 | 転載の場合は著作権者の許可を得るか、公共ドメインや特定のライセンスが適用されている場合にのみ。 |

引用とは出典元を明記したうえで「正当な範囲内」での使用なら、著作権者に許可をとる必要はありません。

例えば自分のコンテンツが9割、引用が1割などなら問題はありません。

ただし例外として「無断引用禁止」としている著作物もあるので注意が必要です。

一方で、自分のコンテンツよりも引用の割合が多かったり、その著作物の大半または全部をホームページに載せた場合は「転載」とみなされます。

転載する場合は必ず著作権者に掲載の許可を得る必要があるのです。

ただ、中には一部だけ許可なしでの転載が許されている著作物もあります。

国や自治体などが作成した広報や調査統計資料、報告書、新聞・雑誌に掲載されている政治・経済・社会上の時事問題に関する論説などは許可を得なくても転載が可能です。

「文章」の引用ルール

それでは具体的に、文章の引用ルールについて解説しましょう。

出典元を明記したうえで、必要最低限の一節を引用するなら著作権者の許可は必要ありません。ただし引用するときの以下のルールがあります。

自分のコンテンツと引用先の文章に関連性があること

引用するには、引用しなければならない理由をはっきりさせておく必要があります。

コンテンツの中で「自分の文章」と「引用先の文章」がしっかり区別する

引用する文章には、引用符を付けたり、枠線で囲むなどして、区別しなければいけません。

引用先の文章に手を加えてはいけない

引用したい文章を改変して掲載すると、著作権の侵害にあたる可能性があります。

少しならOKということはありません。

自分の文章がメインであり、引用する文章はあくまで補強目的であること

引用はあくまでも「根拠」を示すためのものです。引用は全体の1割程度までにしましょう。

引用した文章の近くに必ず出典元(著者、出典元の題名など)を明記する

書籍の場合、引用を行った著作物(書籍など)のタイトル、出版社名、著者名、翻訳者名(外国の書籍の場合)を記載します。

Webの場合、出典元のリンクも付けるようにしましょう。

ルールに従って引用すると、次のようになります。

“どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。”

出典:夏目漱石『吾輩は猫である』(※Webサイトからの引用の場合はリンクを貼る)

SNSやYouTubeなどの投稿の場合は、『埋め込み』を利用することにより、引用することができます。しかし、引用する内容自体が著作権を侵害している場合、あなたも著作権を侵害したことになります。よく確かめてから引用するようにしましょう。

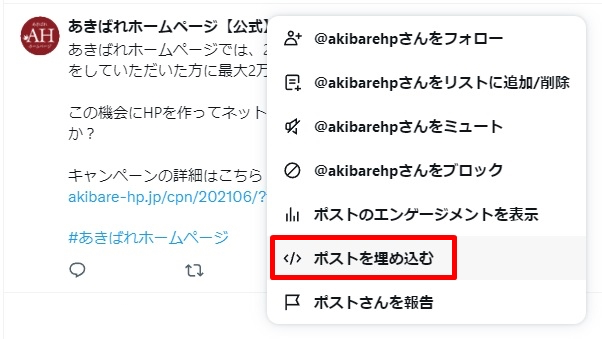

SNSの投稿を引用するときの記載方法

X(旧twitter)などの投稿の場合は、埋め込み機能を利用することにより、引用することができます。この場合は、引用符で囲んだりする必要はありません。

Xでは、以下の手順で投稿を埋め込みできます。

- 埋め込みたいポストの右上にある「共有」アイコン(・・・)をクリックします。

- メニューから「ツイートを埋め込む」を選択します。

- 生成された埋め込みコードを全て選択しコピーします。

- ウェブサイトのHTMLにコードを貼り付ける

CMS(コンテンツ管理システム)を使用している場合は、管理ページから埋め込みコードを貼り付けることができます。

SNSからの引用は「そもそも引用したその記事自体が著作権侵害していないか」をよく調べないと危険です。たとえ投稿者のオリジナルだと勘違いして引用したとしても、著作権侵害になってしまいます。

参考文献からの引用の記載方法

転載や引用ではないけれど、内容を参考にした資料がある場合は「参考文献」として書きます。必須ではありませんが、記事の作成にあたって重要な役割を担った文献がある場合は、記載しておいた方が良いでしょう。

なぜなら記事内容の信頼性を明確にし、著者に対する敬意を表すことができるからです。

記載する場合は参考や参照と表記をします。

表記の例としては以下のような形があります。

Webサイトから引用する場合

“2024年版 Webマーケティングとは?”.【あきばれホームページ】.2024-08-01.https://www.******co.jp,(参照2023-**-**)

書籍から引用する場合

秋晴太郎. 「SEOのテクニック」. 秋晴出版, 2024, p.123-124.

コピペは、引用ではない

ホームページ運用担当者ならば、他サイトの文章を「自分のコンテンツ」としてそのまま掲載する行為は引用ではありません。絶対にやってはいけない行為だということを覚えておきましょう。

引用部分はあくまでも自分が書いたコンテンツの「根拠」を示すためのものです。

自分のコンテンツが「主」であり、引用はそれを補強する「従」でなければならず、ルールを守って主従関係を明確にしなければいけません。

他サイトの文章をコピーしてさも自分のコンテンツかのようにホームページに掲載することは、引用ではなく「コピペ」です。

また、語尾や接続詞だけ変更して貼り付けても、著作権の侵害になります。

著作権者がコピペに気付けば賠償請求されることがあります。

Googleもコピーコンテンツを見抜くことができるため、検索順位が下がるなどSEOにも不利です。たとえコピペしたあとに多少リライトしたところで、類似率が高ければコピーコンテンツと判断されてしまいます。

そのためコピペはせず、しっかりと自分の言葉でコンテンツを作るようにしましょう。

「画像」と「動画」の引用ルール

続いて画像の引用ルールについて解説します。

ホームページ運営でよくある誤りが、他のホームページに載っていた画像を参考資料として、自社のサイトでもこっそり掲載したというパターン。

他者が著作権をもつ画像をそのまま使うことは、著作権の観点からいっても問題です。

他のサイトから無断でホームページに載せることは絶対に禁止です。

どうしても載せる必要がある場合は、きちんと著作権者に連絡をとり、許可を得ましょう。

著作権者の許可を得るには、その画像が掲載されているサイトに直接連絡を取るようにします。

サイトではなく書籍やパンフレットなどの場合、出版社は発行元に連絡をしましょう。

- どのサイトに載せるのか

- 何の目的で載せるのか

- どういう流れで載せるのか

など、著作物の利用方法をできるだけ詳しく説明しましょう。

ただしその画像を載せているサイトの運営者が著作権者であるとは限らないため、きちんと著作権者は誰なのかを明確にしなければいけません。

著作権者を探すのが困難な場合は、著作権情報センターで著作権者を探すための有料広告のサービスを利用するという手もあります。

また、画像の一部を切り取るという行為も、著作物に手を加えているという時点で引用ルール違反です。画像を加工して一見違う画像に改変しても、引用のルールに違反することに変わりありません。

画像を引用する場合の記載例

出典:◯◯動物病院(URL)

どこから引用したのか、出典元を明記し、Webサイトからの引用の場合はリンクを貼ります。

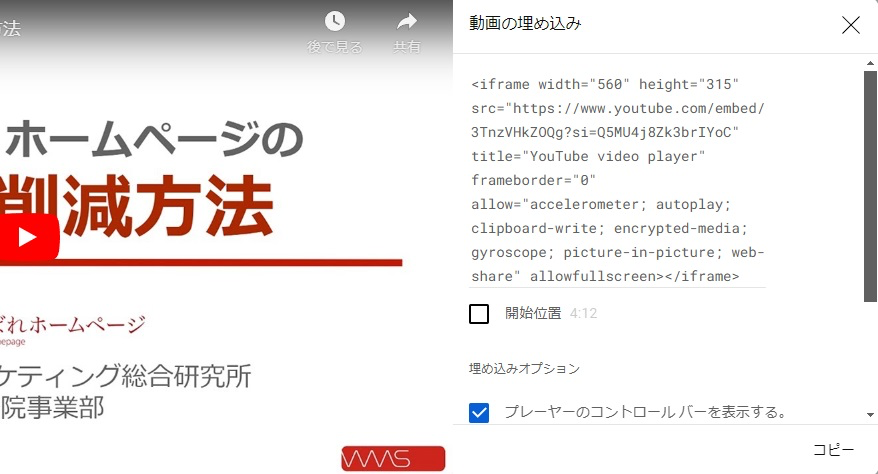

YouTube動画を引用する場合の記載例

ルールに則って引用する場合には、動画も著作者の許可を得ずに使うことができます。

YouTubeの動画を引用する場合は、公式の埋め込み機能を利用します。

引用したい動画ページの埋め込みコードをコピーして自分のホームページに貼り付けます。

この方法であれば、著作権侵害になる心配もありません。

ただし、YouTubeの動画の一部分を引用する場合には、引用する範囲が適切であることを確認し、引用元を明示するようにしましょう。

もちろん映画やテレビ番組を無断コピーした動画をホームページに埋め込むと、あなた自身も著作権を侵害したことになります。それが自社の商品が取材されたテレビ番組であっても許されることではありません。

また、YouTubeの動画に一般社団法人音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体が管理する音楽関連作品が含まれる場合はさらなる注意が必要です。JASRACに確認をすることをお勧めします。

素材のサイトの素材を使用する場合

今や大半のホームページは画像素材サイトから画像を選んで利用しています。

これらの画像は「著作権フリー」と呼ばれているものです。フリーといっても無料という意味ではないので、よく使用条件を確認してください。

もし他のサイトや書籍などから画像の使用ができなかった場合、代替策として画像素材サイトを利用すれば著作権を侵害する心配はありません。

画像素材サイトは一定の条件を定めたうえで「自由に利用可能」としているのです。

条件の例

- 商用利用、再配布、加工の禁止

- 口コミの画像としての利用禁止

- アダルト、宗教、婚活などのテーマでの利用禁止

- ロイヤリティ(使用料)未払いでの利用禁止(ロイヤリティフリーを除く)

画像素材サイトごとに条件が異なるため、利用する場合は必ず事前に利用規約を読みましょう。

参照? 出典? 用語の使い分け

| 用語 | 定義 | 使い方の例 |

|---|---|---|

| 引用 | 他人の作品の具体的な部分を文字通りに取り入れること。出典を明記する必要がある。 | 学術論文や記事で他者の言葉をそのまま引用する場合。 |

| 参考 | 他人の作品の内容を要約や再解釈して、自分の意見や議論の形成に役立てること。 | 研究やレポートで、他人の意見を参考に自分の見解を展開する場合。 |

| 参照 | 図表やデータ、ウェブサイトなど具体的な情報源を指し示すこと。読者に更なる情報の探求を促す。 | プレゼンテーションや記事で、特定のデータや図表を指して追加情報の場所を示す場合。 |

| 出典 | 引用や参考にした情報の元となる資料や情報源。 | 論文や記事で引用した内容の正確な情報源を記載する場合。 |

| 参考文献 | 研究や文書作成にあたって参考にした、書籍や記事、ウェブサイトなどのリスト。 | 学術論文や書籍の末尾に、研究に使用したすべての資料の一覧を提供する場合。 |

他のサイトや書籍から引用する際には、何をどこから引用したのかを明記するのが一般的なルールです。その際、用語の意味を混同することなく適切に使い分けしましょう。

「引用」は、他者の作品から直接取り入れた文言をそのまま使うことを指します。この際、引用符を用いて引用部分を明示し、正確な出典を注記することが一般的です。引用は、著者が特定のポイントを補強するために他者の言葉を直接使う場合に行われます。

「参考」は、他者のアイデアや情報を基にして、それを自分の言葉で要約したり、自分の見解や解釈を加えたりすることを意味します。参考にした情報は、自分の主張や議論を形成する上での背景や支援材料として機能します。

「参照」は、読者が更なる情報を求めるために特定の情報源を指し示す行為です。これは、図表や統計データ、ウェブページなど、追加情報が必要な場合に用いられます。参照は、読者に対して具体的な情報源を確認することを推奨します。

「出典」は、引用や参考にした情報の元となる具体的な情報源のことを指します。出典を明記することで、情報の信頼性を高め、読者がその情報を確認することができます。

「参考文献」は、研究や文書作成の過程で参考にされた全ての資料のリストです。これには、書籍、学術論文、ウェブサイトなどが含まれ、読者が参照した内容の深掘りや確認を行うための基盤を提供します。

これらの用語を適切に使用することで、著作権の尊重と正確な情報提供にも繋がります。

無断転載やコピペをした場合の5つのリスク

無断転載やコピペは多くのリスクを負う行為です。こうした問題に直面しないためにも、著作権を侵害しないホームページ運営を心がけましょう。

1)著作権侵害で訴えられる可能性!

他のホームページやウェブコンテンツの内容を無断で複製・転載することは、著作権侵害となります。著作権者は自分の作品を保護する権利を持っており、無断で他人の作品を使用することは法的に認められていません。著作権侵害になると、著作権者から訴訟を起こされる可能性があります。

2)法的問題となり最悪の場合損害賠償も!

著作権侵害は法的な問題となります。著作権者は自分の権利を保護するために法的措置を取ることができます。訴訟になると、著作権者に損害賠償を支払うことや法的費用を負担することになるかもしれません。

3)ブランドイメージを損ない、信頼を失う!

無断転載やコピペは、オリジナルなコンテンツを作成せずに他人のコンテンツを使用することになります。これは他の人々に対して不正行為と見られ、ブランドイメージや信頼性を損なう可能性があります。企業としても大幅なイメージダウンとなります。

4)検索エンジンのペナルティを受け検索結果に影響も!

検索エンジンは、コンテンツの重複や著作権侵害を検知し、それに応じてペナルティを与えることがあります。無断転載やコピペは、検索エンジンのランキングや検索結果に影響を及ぼすことがあります。

5)プライバシーの侵害となり、問題化する場合も!

他の人のホームページから内容を無断で転載すると、個人情報やプライバシーに関する問題が生じる可能性があります。これはプライバシー侵害となり、法的な問題に発展する可能性があります。

これらのリスクを避けるためには、引用する場合にはそのルールを守り、転載する場合には必ず事前に許可を得ることが重要です。

もしも著作権を侵害されたら?

もしも、あなたのホームページのコンテンツが無断で他社のホームページに記載された場合、どのような対処をすればよいのでしょうか?

まずは、それが「著作権の侵害」だと名指しでSNS等で訴えたり、いきなり相手側に訴えでないこと。それが本当に著作権の侵害かどうかが確定していない状態では、中傷と受け取られる可能性もあります。

いきなり相手側に訴えてしまうと、直ぐに証拠を削除され、侵害の事実を確認できなくなる可能性もあります。まずはそのサイトをスクショするなど証拠を残すようにしましょう。

その上でアクションを起こす前には、著作権侵害になるかどうか弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

ホームページに他サイトや書籍などからの文章や画像を使用するときは、引用のルールを守らなければなりません。ユーザーに対し良かれと考えて掲載したとしても、ルールを無視していれば著作権の侵害になりかねません。

もし意図せずとも著作権を侵害してしまうと、企業としての信頼を損なうだけでなく、損害賠償を求められるケースも考えられます。また、反対に著作権を侵害されてしまった場合は、まずは冷静に証拠を残して適切に対応しましょう。

転載、引用、参考など、しっかりとそれぞれのルールを把握し、許可された範囲内で利用するようにしましょう。